清水和沙鹿,在傳統與現代間,各自選擇想走的路,一個仍淡泊純樸,一個已脫胎換骨,從火車站,我們看到了一切。

山線鐵路較早於明治41年(1908年)完工,日本政府有感於苗栗台中間鐵路坡度陡急,影響運輸效益甚鉅,遂於大正8年(1919年)另築全長91.2公里的海岸線。而清水以南路段則先行於大正9年通車,其間的清水和沙鹿二站不但是同年同月同日生,且都位於台中縣境仳鄰而居,宛如孿兄弟,雖名列海線三大站之林(另一站是大甲),但論發展成就,兄弟倆命運卻不同,這與他們的身世背景及日後環境變遷有密切關係。

清水,舊名牛罵頭,原係平埔族「牛罵社(Gomach)」所在地,因大肚台地西側貌似牛頭而名,1920年,在鰲峰山麓埤仔口發現清澈湧泉,故改名清水。

清水街頭海拔僅8公尺,較北邊的大甲溪河床還低50公尺;鐵路過了大甲溪後,便沿著大肚台地西緣,經甲南、頂湳、下湳(由地名可略察地勢漸降),一路下坡進入清水市區,並從省道上方凌空架橋而過(當地人稱火車路孔,是進入清水市區的北口);當初興築時,考慮該路段若截彎取直,則必須拆除鎮民的信仰中心-紫雲巖,故只好將鐵路向西拗避開鬧區再轉回正南直行,在連續大彎又是下坡的情況下,1924年7月便曾發生過火車翻覆的重大事故;而為了防止火車煞車不及,火車站更是設在離市區南方1.5公里遙的現址,這使得搭火車到清水反而不方便,記得年幼偕同父親搭火車回清水祖厝,都是提前在大甲下車,再換班次較多的公路局返鄉。

火車在雙線路段,通常都是靠左軌行,這與火車駕駛座設計在左邊有關,然而大甲清水間的雙線路段,火車卻大都靠右行,據瞭解主要也是為了前述那個要命的下坡大彎,當火車南下進入清水站前,鐵路會先右彎再左彎,不久便逢一處平交道(指「海濱路」無人看守的第三種甲平交道),該處受地形影響,視線不良,雙線化後為拉大曲線半徑,增加安全視距,便規定此路段靠右行。

清水站原有站房毀於1935年4月中部大地震,現有站房則是同年12月震災復舊所重建,翌年5月完工,是目前全省驛站中少數頗具特色的磚造建築。該站受先天環境因素,致營運業績不彰,每班車平均候車旅客僅15人,站內連個地下道或陸橋也沒有(註:本文完稿於1999年,台鐵基於安全考量,已於2005年設立了一座月台天橋),歷史悠久的站房也因此而得以被保留下來;站前筆直寬大的馬路顯得異常寧靜,少了一般車站所帶來的繁華吵雜,後方幾口大魚池,悠閒的釣客自得其樂,在清水火車站最能感受到小鎮純樸的風貌了。

【本文曾刊載於1999-07-23/聯合報/鄉情版;另轉載於2001年台鐵追分站架設之《追分小站》(該網站開張2年後,不明原因撤除)】

【文內有特別註明拍攝者之照片係由好友鄧志忠兄所攝影,謹表致謝】

==================================================================

Inspiration

孩提時,曾對清水火車站留存過特殊迷人的印象;孤立的月台,古樸的站房,只有火車快來之際,始見人影,火車離站後又恢復寧靜,感覺有幾分像電影美國西部拓荒年代的場景;但卻又不全然像,因為它少了那種只有車站周遭才有街坊商店的小鎮風貌;實際情況是,站前中正街,筆直整潔,沒有任何店鋪,只有幾戶鎮日大門深鎖的住家(冬季海風甚大),有一種遠離喧囂的強烈疏離感。

父親年少時唸台中一中,當了六年半的火車通勤族,每天一早得從清水先搭車到彰化再轉往台中。提起通勤往事,他的觀察角度出乎我意料地細膩,對清水站的風情點滴,猶能侃侃道來,言談間,似也牽引出老人家思緒中一抹永遠回不去的鄉愁。

清水站離市區太遠,加上火車班次少,一般鄉親出遠門多半是搭客運(公路局或豐原客運)。而父親當年的火車學生定期票僅為普通票價的十分之一,相當低廉,這也難怪,清水站的客源只剩下一群窮學生。有趣的是,我阿嬤家以前是開布店的,因為家中只有我父親有學生優惠票,曾祖父便常吩咐他搭火車去彰化的布莊批貨回來,多少可省下一些成本錢。原來,父親從小也當過跑腿的!

清水站雖寥寂,但也有過喧囂的年代。父親說:自1937年中日戰爭開打,乃至1945年間,日本徵調許多台籍青年前往「支那國」或南洋作戰;每次只要有清水子弟兵出征,唸小學的他,便常和同學一起被學校動員到清水火車站歡送,邊拿旗子邊唱歌,還有樂隊助陣,聲勢浩大。沒想到,火車站前的熱鬧盛況,竟是殖民統治年代台灣人悲歌命運的另番寫照。

韭黃曾是清水最知名的農作物,品質與產量都聞名全國(現今規模已不及彰化溪湖)。光復初期,收成的韭黃仍多仰賴鐵路運往台北,這也使得夜間的清水站會出現貨運忙碌景象。除了以表訂貨物列車運送外,偶爾也會因單線鐵路運量受限,臨時附掛於客車一起北送的情況。1950年代,父親北上唸大學,有一次從清水搭夜行車北返學校,結果他搭的那班車為了等候韭黃載貨作業而必須延遲半小時開車;據他回憶,當時的夜車不但同時掛有頭等、二等、三等車廂,到了清水站又於車尾加掛數節貨運車廂(我猜會不會是篷車型代用行李車),成了道地的混合列車。

清水站於海岸線通車之初為木造站房,毀於1935年中部大地震。文獻中均找不到原本車站的樣貌,只有一張地震後清水街北端鐵軌塌陷的老照片(取自文化部「國家文化資料庫」)。值得一提的是,現今清水站後方有幾口大魚池,父親說,他唸小學時就有了,日本人為了快速重建車站,就近挖了那幾口魚池,利用挖出的土方,再施以鋼筋水泥來建築站體。

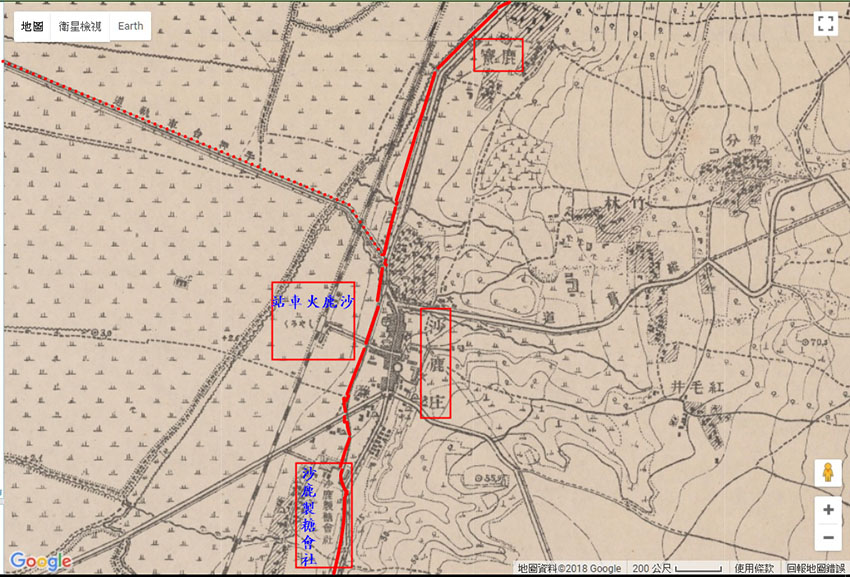

為了解決車站過遠問題,日治時期火車站前也曾舖設輕便車軌道通往街區,由沙鹿製糖會社開闢,日後轉手台中輕鐵會社經營。其幹線是由大肚經沙鹿沿縱貫路舊省道而行,經清水市區再往北抵菁埔、甲南一帶;清水地區另有支線,火車站串聯大街路、埤仔口是其中一條。我問父親,上學時有否搭過輕便車到火車站?他說沒有,因為南下列車在進入清水大彎前,遠在橫山那頭都會先鳴笛,他一聽到高亢的汽笛聲,便得卯足全力,死命狂奔,印象中,沿途都沒看過輕便車蹤影,只有少數幾次,人都快跑到火車站了,才見到一輛輕便仔冉冉自反向出現。

另外,文內有提到火車在清水境內靠右行的典故。「靠右行」這檔事,在我心中一直是個迷。唸大學的1978年左右,曾經很憨厚地直搗清水火車站請教,卻被站務員賞以臭臉:「你哪裡來的?問這個想幹什麼?這是國防機密!」天啊!原來我不小心問了一個極度敏感的問題,嚇我一跳,連說抱歉,不敢多問。直隔數月後,有一回我從日南搭火車到沙鹿(沒搭到清水,可能是因沙鹿轉車到學校較方便,但也可能是不想再碰到那位兇巴巴的站務員),恰好搭到藍皮DR型柴油客車(竹南→彰化),很幸運坐到前端駕駛室旁的座位,這個視野可以展望列車行進前景。當列車駛離大甲站進入雙線路段後,我實在忍不住,還是鼓起了勇氣,膽怯怯地問了司機員關於「靠右行」這檔事。沒料到我碰到了一個好司機,他不但沿線熱心解說,還耽心列車行進間噪音太吵,怕我聽不清,嗓門拉的特別高;當下,我還在想:「哇!你真好膽,這麼大聲跟我談國防機密,按呢甘妥當?」當列車滑入清水大彎時,他更要我仔細看清前方幾個關鍵點,15分鐘短暫交談,終於替我解惑了。真的很感謝這位司機員,可惜當時沒留下任何連絡方式,想必他現在應該跟我一樣,都退休了吧!

至於沙鹿,在此簡單補述兩點。沙鹿新建的跨站式站房已於2013年10月底啟用,原本舊站僅有面向東側的一處大門,為了帶動鐵路西側發展,新站已設有後站,是海線唯一有後站的火車站。另「沙鹿」閩南語唸法,鄉親仍習慣以古名「沙轆」二字來發音,「鹿」字應唸成閩南語「六」的音,台鐵對號列車上的台語廣播站名便可這麼聽到。中時人間副刊有一篇沙鹿一瞥(2013/12/8),有興趣的讀者可延伸閱讀。

|

昭和3年(1928年)清水街奉祝獻燈,埤仔口圳旁可見輕便車軌道(取自台中縣立文化中心「牛罵頭老照片專輯」)

|

|

| 清水輕便車路線,以下底圖均為大正10年(1921年)1/25000地形圖,再由作者後製標示,底圖取自《中研院地理資訊科學研究專題中心》 |

沒有留言:

張貼留言