基隆,您對它的印象是什麼?港都夜雨?廟口小吃?黑鳶盤旋?還是荒城古堡?而像我這種鐵道迷,對它所最戀戀不忘的,卻是驛站、火車、鐵軌和山洞。

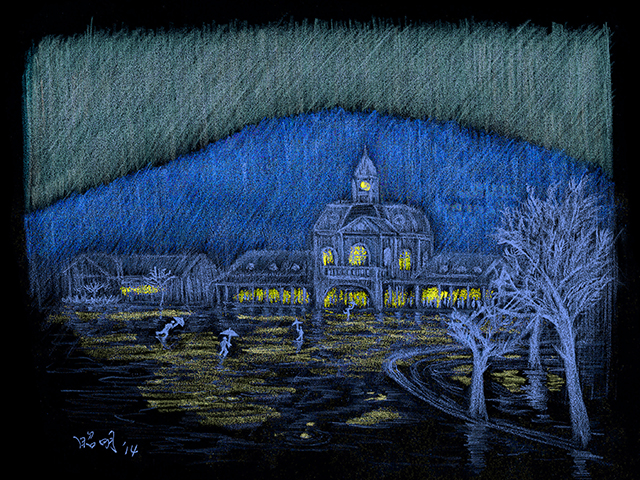

站在歐式風格的老火車站前,撐著雨傘,聆聽鐘塔背後高亢的汽笛聲,已經是非常遙遠的記憶了。現在的火車站,四四方方,沒什麼看頭,僅存車站北側的臂木式號誌機和舊式號誌樓,勉強幫我拼湊出灰濛的基隆影像。

不管您從哪兒上來,火車到了基隆,都得下車,雖然這是列車終點,但卻不是鐵軌終點,因為臨鐵路才打從這兒開始要往北延伸呢!

或許是腹地較小,鐵軌在這裡會像個表演工作坊,不斷上演精彩的戲碼。第一幕是台肥支線和臨港線的鐵道十字會;沒錯,就像兩條垂直的馬路在十字路口交會,教人驚豔。第二幕是全台最複雜的雙K道岔;「道岔」,是引導火車變換軌道的設施,兩條鐵軌斜向交會,透過可動軌條,分岔出四種通路,彌足珍貴。第三幕是全省唯一鐵公路共用的復興隧道,它將第十四至十八號碼頭區與內外港口區串聯起來。不妨想像一下,汽車開進隧道,火車背後追來的畫面,有多「卡通」。

雖然臨鐵線火車「神出鬼沒」,清晨早早便出現,偶爾還會像個「夜貓族」,半夜裡出來走動,但鐵道旁的住家早已見怪不怪,完工迄今,倒也相安無事,只是近年來公路貨運迅速取代,加上沿線平交道經常造成交通大打結,嫌棄它的人開始變多了!

封塵百年的獅球嶺隧道,近年來已想到要重新開放,供人憑弔。然而就在數年前,鐵道十字會和雙K道岔卻已被無情的人們狠狠地拆毀,悄悄走入了歷史。下回,當我再重返基隆尋找鐵道瑰寶時,復興隧道可又會成為我下一個遙遠的記憶呢?

|

| 基隆車站早年負有「台灣北玄關」重要地位 |

|

| 早年我搭火車北上,看到前方這座中山陸橋(2019年已拆),便知基隆站到了 |

|

| 基隆站之嚆矢可追溯到1891年清末,劉銘傳興建鐵路以「雞籠」之名設置火車票房,地點約在今基隆港西三號與西四號碼頭間,與當今所見的基隆站位置不同,惟設施極其簡陋,1895年日本領台初期曾原地改建《國家文化資料庫》 |

|

| 為配合鐵路大改線,日人將基隆站南移至今天位置,並於1908年興建完成基隆火車站(第三代),是台灣鐵道史最經典的驛站《國家文化資料庫》 |

|

| 戰後初期的基隆火車站仍保留日治年代站體,並於1965年起進行改建工程,日人興建的舊站則於1967年拆除《國家文化資料庫,1966》 |

|

| 1967年啟用的基隆火車站(第四代),毫無美感《國家文化資料庫,1968》 |

|

| 尚未地下化的基隆車站月台,第一月台停靠一列EMU500列車 |

|

| 基隆站北口號誌樓與臂木式號誌機。右邊兩線可通往西岸四號碼頭,以往台鐵新車若由基隆港上岸,便循此進入縱貫線,但2015年已拆除《郭俊傑攝》 |

|

| 仍在運作時的基隆站北口號誌樓,目前已指定為歷史建築 |

|

| 基隆站外觀曾於2012年拉皮遮醜,但依舊是醜 |

|

| 配合2015年第五代車站啟用,原本舊站呈荒廢狀態 |

|

| 舊站已人去樓空,原本設置於第一月台的「縱貫線起點」里程標(右) |

|

| 很難想像,如果這座城市沒有了火車站,文化底蘊會褪色到什麼程度 |

|

| 北口號誌樓未來如何活化,各界拭目以待 |

|

| 地面年代的基隆火車站已是雜草荒蕪 |

|

| 還好有個號誌樓當定海神針,不然就認不出這兒曾是基隆火車站了 |

|

| 2015年基隆新站落成(北站) |

|

| 2015年基隆新站落成(南站) |

|

| 原本的港西街平交道已隨鐵路拆除而消失,地景變化甚大 |

|

| 基隆南站獨特的「雞籠」造型(左);新站呈半地下化(右) |

|

| 基隆北站規模較南站小 |

|

| 火車到了基隆,都得下車,這是列車終點 |

|

| 基隆站車種以區間車與區間快車為大宗,最遠一車不轉可直抵嘉義站 |

|

| 基隆站月台可看到不同型式的區間列車 |

|

| 跑長途的對號列車班次稀少,照片最遠方的2B月台停了一列推拉式自強號,因為2B有尾軌延伸設計,路軌較長,適合12節編組的自強號停靠 |

|

| 兩座島式月台間的軌道尾端為終端式設計,可見到兩具油壓止衝擋 |

|

| 新設置的「縱貫線起點」里程碑,看了文字解説才知道這是燈塔造型 |

|

| 「雙K道岔」位於仙洞調車場入口處(左);外港碼頭線大多為穀物列車(右);兩處均已拆除 |

|

| 鐵公路共用的復興隧道建於1956年,鐵軌於2003年拆除 |

|

| 台肥支線與復興隧道臨港線形成罕見的十字交會。1998年造訪時已拆,但仍可見殘破的臂木號誌機與鐵軌痕跡(左);路口另一端地面尚遺留號誌燈基座(右) |

|

| 復興隧道臨港線與牛稠港碼頭線,於復旦路與中華路口會合,形成一處大型平交道,會合後再穿越正前方的仙洞隧道往基隆站 |

|

| 獅球嶺隧道北口 |

|

| 清代之「雞籠」站,日人於1895年原地改建,即地圖上之「基隆停車場」《中研院台灣百年歷史地圖,1895》 |

|

| 日人於1908年將基隆站南移至地圖位置《中研院台灣百年歷史地圖,1921》 |

|

| 前圖局部放大,基隆驛週遭鐵路佈局《中研院台灣百年歷史地圖,1921》 |

|

| 前圖局部放大,基隆臨港鐵道十字交會早在日治時期便已存在《中研院台灣百年歷史地圖,1921》 |

|

| 日治第三代基隆驛與臨港鐵路系統已具規模《基隆市大觀,1935》 |

|

| 前圖局部放大,紅色線條為鐵路,基隆驛內有多條股道《基隆市大觀,1935》 |

|

| 前圖局部放大,日治時期的臨港鐵路主要是環繞牛稠港週邊《基隆市大觀,1935》 |

|

| 戰後之基隆車站與臨港線佈局《中研院台灣百年歷史地圖,1985》 |

【文內有特別註明拍攝者之照片係由好友郭俊傑兄所攝影,謹表致謝】

===========================================================

|

| 台灣北海岸基隆進口圖《中研院台灣百年歷史地圖,1876》 |

基隆未築港前,北台灣最重要的港口是淡水;直到日本領台後,發現基隆沿岸地形與台日海運距離之優勢皆勝於淡水,遂於1896年著手進行基隆築港計畫,並在1899年開工。基隆與台北間改線後的鐵路則早一年於1898年完工營運,自此,鐵道與基隆港有了更緊密的連結。

|

| 台灣1/25000地形圖《中研院台灣百年歷史地圖,1950》 |

此外,台東舊站以前也有一條1.3公里長的鐵路延伸至「台東海岸」站,該處雖緊鄰台東市區,但因海岸線過於平坦,不適合建港,大船無法進入,僅能供小船停泊轉運;日治時設有貨物取扱所,這條「台東海岸線」便是扮演「類臨港線」的接駁角色,但也在1982年東拓時拆除。

基隆軌道佈局,這幾年正面臨大翻轉。2006年起,基隆市政府、台鐵、基隆港務局聯手啟動「基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新案」,火車站週邊地景已有重大改變。幾年前的「基隆捷運」與「基隆輕軌」計畫,更是鬧得沸沸揚揚,因基隆八堵段路廊有限,衍生許多興建方案,其中捷運取代台鐵進入基隆站是選項之一,這涉及到台鐵存廢問題,各界仍無共識。目前基隆捷運從南港到八堵路線已拍板定案,先做再說,至於第二階段八堵如何前進到基隆,就留著以後再來吵。

這篇舊作完稿於2003年6月,差不多也是基隆臨港鐵道窮途末路之時,臨港線在2003年底開出最後一班車後,隨即在無聲無息中被拆除滅跡。當今我們所見的基隆火車站已進化到第五代,未來隨著捷運、輕軌的興建擴張,可預期基隆鐵道網也將有革命性的新面貌。 嗯,雖然我不是基隆人,也不住基隆,但隨著文明進展,個人並不反對開創交通新格局;只不過,城市美學要兼顧,歷史紋理要守護,如何將這個極具特色的港町風情融入新環境元素,打造屬於基隆自己本身獨有的風華,應該也是港都人所渴望的。其實,火車站是許多遊子在久別重逢故里時,最具回憶性的地標;很難想像,基隆如果沒有了火車站,文化底蘊會褪色到什麼程度?

沒有留言:

張貼留言