逐水路、尋舊物。慶幸神岡浮圳在「水泥」包夾下,尚且苟延殘喘涓涓流;圳堵老街在「文明」演進中,仍能被我這個有心人尋得一絲歲月痕跡。

初春清晨,千里迢迢從台北搭火車南下豐原,再轉客運來到了岸裡國小,準備去探尋傳説中的活水之路。 這兒隸屬台中市神岡區,毗鄰豐原,知名度遠不及「葫蘆墩」響亮。近幾年,因為一條道路的拓寬,讓原本默默無聞的水圳「浮出」新聞版面,在地方喧騰了一陣。

下車後,旋即逃離大馬路,鑽進窄仄巷弄裡。眼前是緊挨相連的水泥民房,但才拐個彎,忽地竄出一條溝渠,可惜它流經都市後巷,病懨懨地從夾縫中殺出一條活路。

不遠處,一座土地公廟蓋在另一條溝圳上,幾個老人躲在茄苳樹下泡茶聊天,很鄉間的常民風光。

這裡是社區信仰中心,也是清代岸裡大社所在地。按輿圖所繪,三個世紀前,聚落東、南、西三邊皆有水圳環繞。不過,隨著時空變遷,已難窺其原貌,就如同那幾座毀於墩仔腳大地震的岸裡城門,後人僅能於遺址處立碑想像。

循著小廟後方水圳前行,漸漸遠離市井。步履起落間,不知不覺來到了浮圳,它的正式名稱叫「下埤幹線浮圳支線」。

我佇立在五大汴分水閘門前,水路由此分出五條大小圳溝,嘩嘩作響,汩汩流淌,深刻感受到活水滋養這塊土地的生命力。

攤開地圖,當可瞭解水圳均由豐原「葫蘆墩圳」分歧而來。先民為了因應「東低西高」地勢,以紅土填高圳底來引水灌溉,如同「浮」在地面般,故稱「浮圳」。若由遠處觀望,田疇間彷彿隆起一條綿延山脈,水就行走於稜線上。

我刻意繞過砂石車橫行的新闢馬路,走上田埂,偶遇殘存的土埆厝、菸仔間,更多是見到分歧而出的水汴頭、交織橫跨的大小圳、石板架設的過水橋。這也難怪,神岡以「圳」字為名的路還真不少,大圳路、神圳路、圳岸路、圳前路、浮圳路。

而就在浮圳尾端,還有個叫「圳堵」的小庄,那兒靠近大肚山東麓。

這地名年幼時便已聽聞,但百思不解其由來。曾聽長輩提及,那邊生活條件差,只能種種番薯,住那裡的人家,大多貧困。

年長後才從文獻得知,這個「圳」正是指「浮圳」。那一帶古稱「浮圳庄」,蜿蜒水圳圍繞聚落,小庄看起來有如一座「島」,早期庶民憑著想像力稱它為「圳島」,台語的「島」與「堵」音近,最後便轉化成「圳堵」了。

對圳堵的初始印象,來自流傳鄉間的古早童謠:

「恰查某嫁圳堵,呷泔糜仔配菜脯

嫁無三冬大腹肚,生一个囝仔脯脯脯」

泔糜仔就是稀飯,脯脯脯意指營養不良,身體瘦巴巴。

此處地勢高,又屬浮圳末端,水源受限,導致土地多為旱田,農民生活相對艱困,於焉有了這首童謠。

還記得以前在豐原客運清水車庫內,售票口上方路線圖、時刻表與票價表都會出現「圳堵」站名。當時就已有一條串聯清水豐原間的「山海線」班車,它會「很奮力地」先爬到大肚山頂,再一路顛簸,沿著大楊山區轉東駛往豐原;有些班次經「東山」,有些經「新庄」,最後在「圳堵」交會。

唸大學時,有一回刻意從清水搭客運前往豐原。車過圳堵,只見街頭狹窄,兩側多是年代久遠的房舍,其間參雜數家雜貨店,匯聚成小小市集。但因耽心客運班次少,僅止於一瞥,未曾下車溜達。這回難得行腳到此,自是不能再錯過。

造訪時已過午後,整條老街無聲無塵,建物外觀也大多翻成庸俗模樣,從街頭逛到街尾,不用五分鐘。

失望之餘,想說溜進巷內晃蕩,或許會有不期然的驚喜。未料,才踱幾步,還沒拐進,便撞見一支「其貌不揚」的豐原客運舊站牌,像個「醜媳婦」見不得人似地,猶抱琵琶半遮面,躲在騎樓鐵柱下。這可教我喜出望外,如獲至寶。

這還沒完,我繼續梭巡,就在對街民宅,又赫然發現早期客運售票窗口,牆面上的豐客老標誌與圳堵兩字,雖已斑駁,仍隱約可見。

此時,屋內走出一位老阿伯,見我手拿相機東張西望,好奇問我從哪裡來?在拍什麼?

我説,年輕時曾搭客運路過,卻都沒仔細逛過,今天專程來,看見舊站牌與售票口,對這些老場景感到興趣。

他聽完甚感驚訝,以為我是在圳堵兵仔營當過兵,特地跑來「懷舊」的。阿伯説,以前只有在地人與阿兵哥,因為要在他這裡買票搭車,才有可能知道這些細瑣「古物」。

聊著聊著,一輛豐原客運不知從何冒出,劃破寧靜,停在門口,放了兩三個阿嬤下來。隆隆引擎聲中,司機拉高嗓門,叮嚀老人家要留意腳步,那是我聽過最溫馨的「噪音」。

晚近,高鐵與國道從庄頭東北掠過,外環聯絡道也相繼開闢。圳堵已不可同日而語,它早就脫貧,不再孤懸。

逐水路、尋舊物。慶幸神岡浮圳在「水泥」包夾下,尚且苟延殘喘涓涓流;圳堵老街在「文明」演進中,仍能被我這個有心人尋得一絲歲月痕跡。這趟「水文」之旅,竟有一種失而復得的喜悅!

|

| 岸裡大社最早於清代即形成聚落,在台灣中部開拓史具重要地位 |

|

| 西汴幹線東門支線上的制水門 |

|

| 大社岸興宮正下方也有一條水圳(左);文康台旁則立有岸裡大社南門遺址石碑(右) |

|

| 豐社一街殘存的木造老屋 |

|

| 這樣充滿歲月痕跡的的老屋隨時會不見 |

|

| 大社里與社皮里一帶路邊,常可見到溝渠閘門開關 |

|

| 位於社皮里五汴頭土地公廟的照壁,秀水環抱意指周遭多水圳 |

|

| 五汴頭土地公廟旁有好多條水道分流 |

|

| 流經大社岸興宮下方的水圳 |

|

| 小小水圳居然也有造型古老的閘門 |

|

| 豐原神岡一帶的水圳與清代岸裡社通事張達京有不少淵源 |

|

| 大圳路旁的兩條平行水圳有高低落差 |

|

| 神岡水圳滋養水田 |

|

隨著科技園區與連絡道路的擴建,水稻田面積也在縮減中

|

|

| 台灣早年開墾拓荒,閩客械鬥常是為了爭水權 |

|

| 圳水汩汩入田庄 |

|

| 由葫蘆墩圳分歧而來的下埤幹線 |

|

| 這個虹吸閘口為五大汴水閘門上游之入流口,水量來自大圳路上的葫蘆墩圳西汴幹線大社支線,可以調節大社支線多餘水量滙入下埤幹線供其他灌區使用 |

|

| 浮圳支線由農業部農田水利署大雅工作站所管轄 |

|

| 台中市政府文資處已於2016年將神岡浮圳登錄為文化景觀 |

|

| 下埤幹線五大汴分水門,建於1986年 |

|

| 感受活水滋養這塊土地的生命力 |

|

| 五大汴自此分出左邊的浮圳支線,中間的中央支線與右邊的橫山支線等三大圳路 |

|

| 再加上中途分歧而出的三張溝、六張溝等兩條小圳,這些水路各自奔騰,流往神岡、大雅、西屯等地 |

|

| 高低落差明顯的圳路,都是依著各自不同的灌溉區域地勢而建 |

|

| 潺潺水道充滿盎然生機與秘密去處 |

|

| 為了匯集水流,浮圳支線前段較寬,然後逐漸變窄,提高水的位能,得以繼續流往地勢較高的圳堵村落 |

|

| 浮圳上方有各式簡陋的過水橋供人通過 |

|

| 浮圳流經一旁的土地公廟,正面與水流方向相反,所謂「遇水則發」,意寓「聚財」(左);小廟旁還有個世界地名指標,頗有國際觀(右) |

|

| 水田等著插秧 |

|

| 浮圳沿線都有水閘門引水入田 |

|

| 圳前路與豐洲路口往北下望此斜坡,有個叫「牛糞崎」的土名,緣於早年牛隻拖著農作物爬此山坡,氣喘吁吁,累到拉屎拉滿地 |

|

| 圳前路於2024年拓寬完工,險被掩蓋的浮圳,最後與馬路共存 |

|

| 三百年歷史的浮圳,在水泥包夾下,苟延殘喘涓涓流 |

|

| 遠望新完工的圳前路,浮圳土堤就在其上,路未闢建前,田疇間彷彿隆起一條綿延山脈,水行走於稜線 |

|

| 水田旁的農舍 |

|

| 鄉間處處有美景 |

|

| 偶遇殘存的土埆厝與菸仔間 |

|

| 水塘長滿了綠藻,顯然是太「優養化」了,不是好事 |

|

| 水鄉澤田 |

|

| 圳溝交錯,各奔東西 |

|

| 有水滋潤,期待一片綠油油景觀 |

|

| 這處名為「光與舞公園」的地底正是高鐵經過的神岡隧道,所以鋪設了一條軌距超寬的意象鐵軌 |

|

| 意象鐵軌還真的不是沒有意涵(左);月台造型景觀(右) |

|

| 造型特殊的圳溝分流池 |

|

| 浮圳旁的圳福宮土地公廟 |

|

| 圳福宮是早年的田頭土地公,守護浮圳 |

|

| 現在的圳福宮已歷經兩次重建 |

|

| 2015年台中市水利局為施作浮圳暗渠截彎取直工程,不慎將列入文資審議中的浮圳暗渠挖壞 |

|

浮圳路溝底遺留的竣工遺跡石碑,上有【葫蘆墩圳浮圳水汴圳堵庄暗渠大正八年一月竣工】《台中市文化資產處》 |

|

| 浮圳繼續往西流,遠方為國道4號神岡交流道 |

|

| 經由幹線、支流、分渠的大小圳溝 |

|

| 「圳前路」名符其實 |

|

| 圳前路沿線有各式各樣的水閘門開關 |

|

| 這個台中農田水利會大雅工作站的抽水井,銘版上出現難得一見的「浮圳」兩字 |

|

| 浮圳流至三民路已屬末端,藍色拱橋名為「浮圳支線8輪給水渡槽」,屬葫蘆墩圳下埤幹線浮圳支線8輪區第2小給灌溉水路,其下與陽明山排水溝交錯 |

|

| 1958年設立的圳堵國小,校門相當宏偉 |

|

| 圳堵街上的百年老店日春餅行,目前已傳承到第四代 |

|

| 圳堵老街很短,建物外觀也大多翻成庸俗模樣 |

|

| 街心最熱鬧的路口,午後也沒多少人車 |

|

| 圳堵郵局1961年設立,是早年傳遞「遊子思鄉情」的重要窗口(左);新裕民轉型超市前,是賣米的雜貨店,目前則轉手他人開麵包店(右) |

|

| 白光冰果店是街上知名的餐飲店 |

|

| 不只賣冰飲咖啡,也賣熱食麵飯 |

|

| 騎樓下藏了一支已腐蝕斑斑的豐原客運舊站牌,不容易被發現 |

|

| 新舊站牌相鄰不遠 |

|

| 早年殘存的售票窗口,牆面上仍可見到豐客老標誌與圳堵兩字(左);窗口上方與右側有時刻表與票價表張貼過的痕跡(右) |

|

| 這是圳堵街上的重要路口,居然也藏有「寶」(左);圳堵地勢高常缺水,1954年自來水設施竣工,特立紀念碑(右) |

|

| 小巷內窩藏著早期農業年代的老房舍 |

|

| 圳堵靠近大肚山東麓,幾間土埆厝蓋在紅土上 |

|

| 農業年代的生活標語,出現「匪諜」兩字 |

|

| 破敗的土埆牆搭配早年標語,彷彿走進時光隧道 |

|

| 街上少見的木造老屋 |

|

| 玉堂春是一家巧小的製香店 |

|

| 陸軍五八砲指部圳堵營區 |

|

| 外環道上的三民路,也有客運往返社口、北屯、台中車站(14路)與大雅、中科、榮總、東海大學(98路) |

【本文曾刊載於2025-07-15/中國時報/人間副刊】

=============================================================

Inspiration

來回顧一下神岡浮圳「浮」出新聞版面這件事。

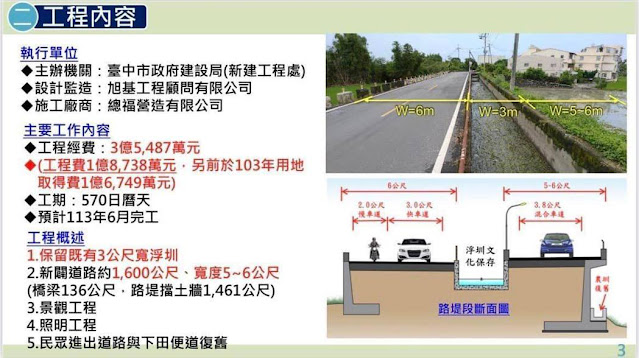

台中神岡的圳前路是神岡地區往來豐洲科技園區(第一期2010年完工)與國道4號(2001年通車)間的重要聯絡道路,但圳前路寬度僅6公尺,且其旁就是近300年歷史的浮圳。

為因應豐洲科技園區帶來的龐大車潮,胡市府團隊於2009年打算在浮圳上方加蓋來拓寬圳前路,但此舉受到文資團體與當地民眾反對,認為應留住浮圳。經多次協調後,市府同意保留,拓寬工程因而延宕。2016年,市府改朝換代,公告「神岡浮圳」為文化景觀資產,並研議建置休閒綠廊設施,至於交通擁塞問題,也思索如何保護浮圳,在其北邊另闢新路的可能性。

2019年,市府再度改朝,盧市府重啟圳前路拓寬評估,在兼顧古蹟保存與改善交通瓶頸的需求下,最後決定將3公尺寬的浮圳保留在中間,於另一側新建6公尺道路,成為雙向共15公尺寬的圳前路,並於2022年8月開工,2024年10月完工通車。

圳前路已拓寬完成,雖解決了交通問題,但浮圳在柏油水泥包夾下,景觀原貌也已明顯改變,包括最具文資價值的夯土遺跡,在闢路工程中是否遭受破壞?一直都是文史工作者所耽心的課題。

台灣浮圳其實還不少,除了本文介紹的台中神岡外,比較知名的尚有花蓮富里的羅山浮圳、台東池上的盛土浮圳、台東鹿野的瑞隆新浮圳(二層坪水橋),另西半部的八堡圳,流經彰化永靖地區亦有以浮圳為名的制水門。這些浮圳設施,又以神岡浮圳建於1723年歷史最悠久。

神岡北鄰大甲溪,這倒讓我想起「大甲溪放草魚」這句台諺;其實這句諺語的起源,也與圳堵沾上一點邊。話說圳堵水源不足,早有鄉民想到可利用臨溪之便,自行修築水道,引大甲溪從事農務。其中有一位名叫王錦昆的圳堵望族,異想天開,想在大甲溪岸堆石攔水養殖草魚,但他放了三次魚苗,每次都遭大水沖走,一無所獲,被左鄰右舍傳為笑談。後人遂以「大甲溪放草魚」來形容做了愚不可及的蠢事。

神岡北鄰大甲溪,這倒讓我想起「大甲溪放草魚」這句台諺;其實這句諺語的起源,也與圳堵沾上一點邊。話說圳堵水源不足,早有鄉民想到可利用臨溪之便,自行修築水道,引大甲溪從事農務。其中有一位名叫王錦昆的圳堵望族,異想天開,想在大甲溪岸堆石攔水養殖草魚,但他放了三次魚苗,每次都遭大水沖走,一無所獲,被左鄰右舍傳為笑談。後人遂以「大甲溪放草魚」來形容做了愚不可及的蠢事。

不過,時代已不同了,從復育觀點來看,水產試驗所曾在大甲溪上游施放櫻花鉤吻鮭魚苗,在新店溪施放香魚苗,更在河川出海口施放種鰻。施放魚苗可加速生態鏈重建,恢復河川生命力;從今天的科學角度思索,「大甲溪放草魚」恐未必是愚行,而是智舉了。

早年圳堵的公共運輸向為豐原客運所獨佔,其中清水經楊厝、舊庄、新庄、圳堵、神岡、社口往返豐原的班車於1965年2月起行駛(即今豐原客運182)。小時候,父親曾帶我們走過靠清水那一段。從清水鎮上的「大街路」頭開始盤旋而上,經過兩個髮夾彎後,爬上了大肚山台地。然後自西勢寮切入產業道路,沿著公館機場(1966年更名為清泉崗機場)西側前進,繞至北側大楊一帶後便折返(還未到圳堵)。當年這條路全是碎石路面,顛簸難行,一派荒蕪,且因機場外圍並沒有水泥高牆,只以鏤空鐵絲網圍繞,因而可遠眺機場內的戰鬥機群與機堡設施,景觀神秘,令我印象非常深刻。 當年圳堵除了有清水往返豐原間的班車外(部分延至梧棲),另有一條是清水往返台中間,它自神岡以下改走員林村、大雅、馬岡厝、七張犁、四張犁、三分埔、北屯至台中車站(類似今台中客運14,但今14路清水端截短自大楊油庫一帶,且未經大雅);該路線在大雅地區並不走中清路幹道,而是走鄰近較小條的潭雅路、昌平路,大抵就是遵循往昔公路局走省道、地方客運走鄉縣道的路權模式。

至今圳堵附近的客運站牌,仍可見一些沿用早年的站名,像是和睦路一段118巷口的「頂車站」與和睦路一段555號旁的「新庄車庫」。

其中「頂車站」,並非指日本時代圳堵西邊的運蔗五分車,而是源於更古早年代,有許多牛車隊在附近集結,將交易後的貨物運往清水梧棲一帶,如同轉運站,舊名「車店」。

而「新庄車庫」就更有趣了。所在道路於1962年間經地方仕紳積極奔走爭取拓寬並鋪設砂礫,促使當時僅行經至圳堵之豐原客運得以延駛至新庄和睦路一段555號附近(即今新庄車庫)。又當時新庄居民王村於豐原客運擔任駕駛一職,因其住家門埕寬闊,遂於末班車結束載運後,將其所開之客運停泊自家門埕過夜,隔日上班再駛離。漸漸地,門埕便聚集更多客運進行停車調度事宜,當地人戲稱該處為「車庫」。豐原客運隨後亦在該處設立站牌,並將站名命為「新庄車庫」,以呼應現況,沿用至今。

除了有豐原客運,許多人可能不曉得,圳堵差點也有台鐵的火車會經過。1958年11月,台鐵為了解決山線三義后里段坡度陡、隧道多的瓶頸問題,並縮短山海線間行車距離,宣佈將新築一條從山線豐原銜接到海線甲南(今台中港站)的橫貫鐵路。全長15公里,從豐原站起點,經豐原鎮的大湳、西湳、神岡鄉的後壁厝、下溪洲、圳堵、新庄,然後沿大甲溪南岸往西,經清水鎮的大楊地區,抵甲南終點。 報紙轉述台鐵的說法,沿線地勢平坦,無需架設橋樑與開鑿隧道。但我卻好奇,從大肚山大楊地區海拔約180公尺,要如何滑至清水甲南僅60公尺的落差?因為舊庄以西,海拔會越來越高,若要將全線最高坡度控制在10-12/1000,我大致推算一下,鐵路可能須自圳堵便緩緩下切到大甲溪南岸了。但鐵路切到大甲溪畔後,還得留意溪水若遇洪災暴漲,以及大缺一帶山壁不穩等風險,施工挑戰性高。

至於車站設施,台鐵的初步構想是這條支線中途都不設站,未來再視實際狀況,於人口較多村落增設一兩處招呼站。俟鐵路完工後,北上列車行至豐原,部份列車可轉這條支線到甲南,再沿海線北上,旅客可免除山線車行牛步(浪費時間)與狂吸煤煙(有礙健康)之苦。

不過,台鐵才剛測量完不久,準備進入定線、鋪軌之際,大甲與后里兩地的民眾出聲了,他們透過民代向台鐵陳情,認為這條山海銜接線應改從后里到大甲才妥適。 理由包括:1.后里大甲間地勢平坦易築,或利用原糖鐵小火車路基改建為台鐵大火車,施工費可減輕不少。2.后里以南平坦無坡,以北至勝興坡度才漸增,影響列車牽引甚鉅。由后里轉接大甲,既可增加運能,也可縮短里程。3.后卓公路開鑿在即,卓蘭、大湖等地物產資源,將可利用此鐵路捷徑運往海線各地,更具經濟效益。4.后里大甲沿線居民頗多,較之豐原甲南行經荒僻地區,實有天壤之別。5.大甲為海線首善之區,人口與商業繁榮程度遠勝甲南。

台鐵這下可為難了,爾後幾次被問到施工進度時,總是「四兩撥千斤」,回以「研議中」。1959年7月則對外宣佈籌建計畫取消,理由是山線后里以北坡度雖陡,但從未發生任何事故,該路段並無安全疑慮,且豐原甲南鐵路也不具經濟價值。

此案沉寂一陣後,1963年6月台灣省議會蔡鴻文議員舊案重提,台鐵回以:「該地區內已有台糖后甲線,公路方面亦有豐原可通至大甲(筆者註:指豐原客運已有兩地直通班車),交通稱便,可適應目前運輸需要,鋪設鐵路支線之議似可從緩。」

這條可能會行經圳堵的豐原至甲南橫貫鐵路,因而「胎死腹中」,連台鐵官方資料也付之闕如,在台灣鐵路發展史成為遺漏的缺角。

神岡北鄰大甲溪,這倒讓我想起「大甲溪放草魚」這句台諺;其實這句諺語的起源,也與圳堵沾上一點邊。話說圳堵水源不足,早有鄉民想到可利用臨溪之便,自行修築水道,引大甲溪從事農務。其中有一位名叫王錦昆的圳堵望族,異想天開,想在大甲溪岸堆石攔水養殖草魚,但他放了三次魚苗,每次都遭大水沖走,一無所獲,被左鄰右舍傳為笑談。後人遂以「大甲溪放草魚」來形容做了愚不可及的蠢事。

神岡北鄰大甲溪,這倒讓我想起「大甲溪放草魚」這句台諺;其實這句諺語的起源,也與圳堵沾上一點邊。話說圳堵水源不足,早有鄉民想到可利用臨溪之便,自行修築水道,引大甲溪從事農務。其中有一位名叫王錦昆的圳堵望族,異想天開,想在大甲溪岸堆石攔水養殖草魚,但他放了三次魚苗,每次都遭大水沖走,一無所獲,被左鄰右舍傳為笑談。後人遂以「大甲溪放草魚」來形容做了愚不可及的蠢事。

沒有留言:

張貼留言